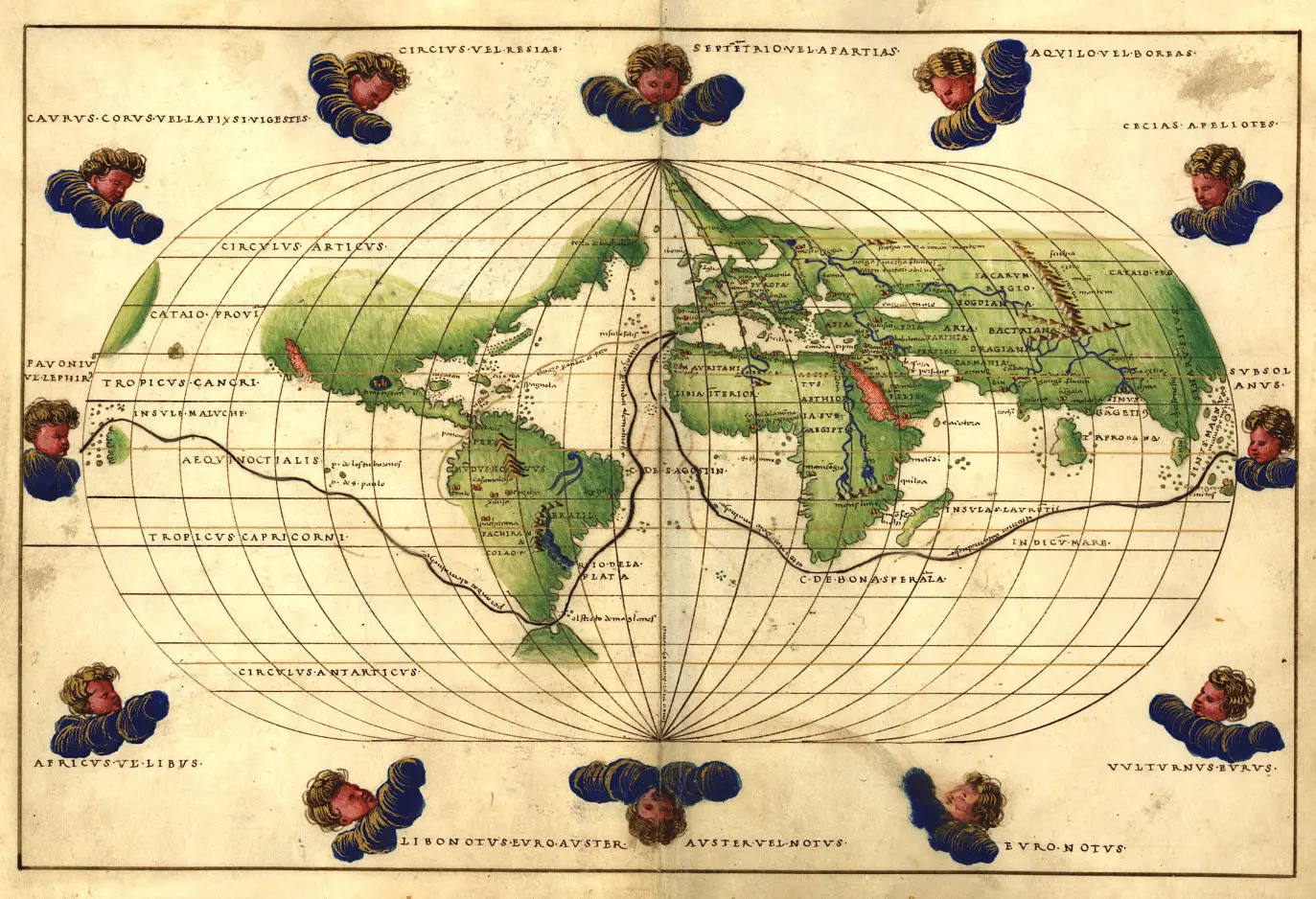

Llegar a Oriente por el Occidente en busca de las islas de las Especias, las que hoy conocemos como las Molucas, en Indonesia.

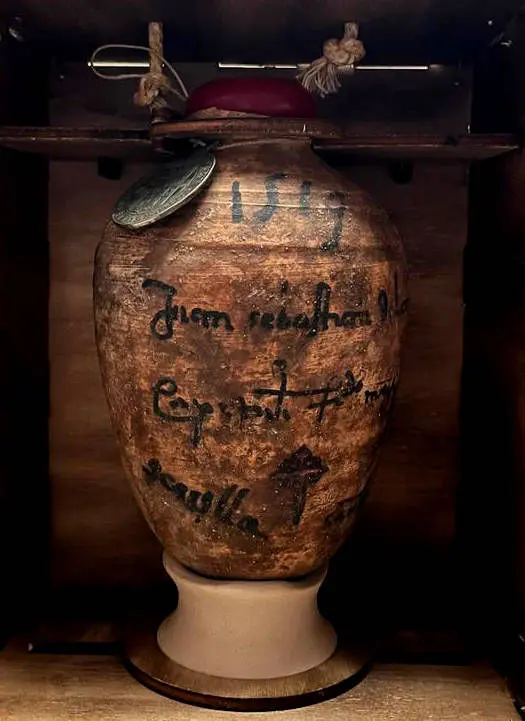

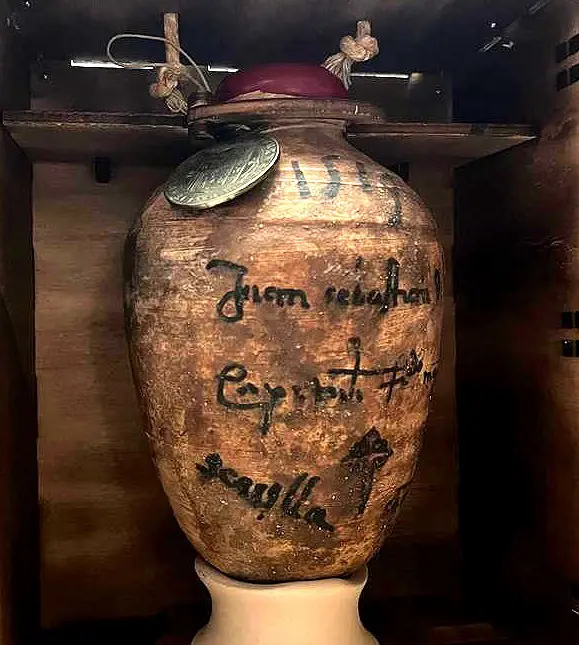

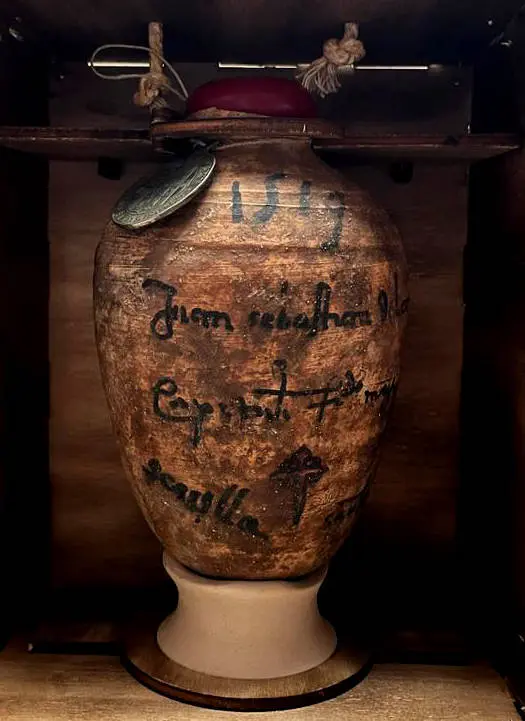

Recreación "botija perulera trianera", uno de los recipientes más utilizados a lo largo de la historia en las exportaciones de aceite y vino

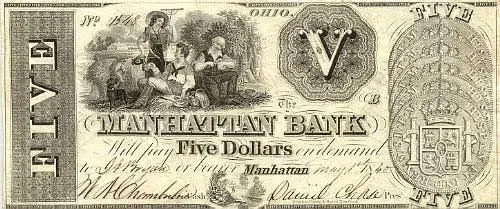

Cuenta con una recreación del Real de a ocho, primera divisa utilizada en todas las transacciones a nivel mundial en la época, origen del dólar y de las principales monedas actuales. Producción sevillana en el SXVI en la casa de la moneda.

Descubre un vino y un aceite como no habías probado antes. Disfruta de una presentación de lujo que te llevará a la época de nuestros antiguos navegantes.

O como Magallanes y Elcano introdujeron por vez primera el concepto de GLOBALIZACIÓN. Llegar a Oriente por el Occidente en busca de las islas de las Especias, las que hoy conocemos como las Molucas, en Indonesia.

La expedición que completó la primera circunnavegación del globo zarpó de Sevilla en agosto de 1519, recaló en Sanlúcar de Barrameda durante un mes y tras un largo y costoso periplo regresó en septiembre 1522.

Este hecho cambiaría el mundo, dando lugar a un proceso de globalización sin precedentes que no solo implicó el intercambio económico y la circulación de mercancías alrededor del mundo (oro y plata de América, especias del Sudeste Asiático, sedas y porcelanas de China, y productos alimenticios hasta entonces desconocidos para los europeos, como el tomate y la patata), sino también la circulación de gentes, y movimientos de población que conllevó a la convivencia de europeos, americanos, asiáticos y africanos, dando lugar al mestizaje, cultural y biológico.

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Pero, sobre todo, la globalización generó una conciencia creciente de que había solo un mundo, habitado por pueblos que, con independencia de su raza, color, sistemas de creencias y estilos de vida, eran todos seres racionales dotados de una humanidad común.

Como elaborar un producto con base histórica y científica

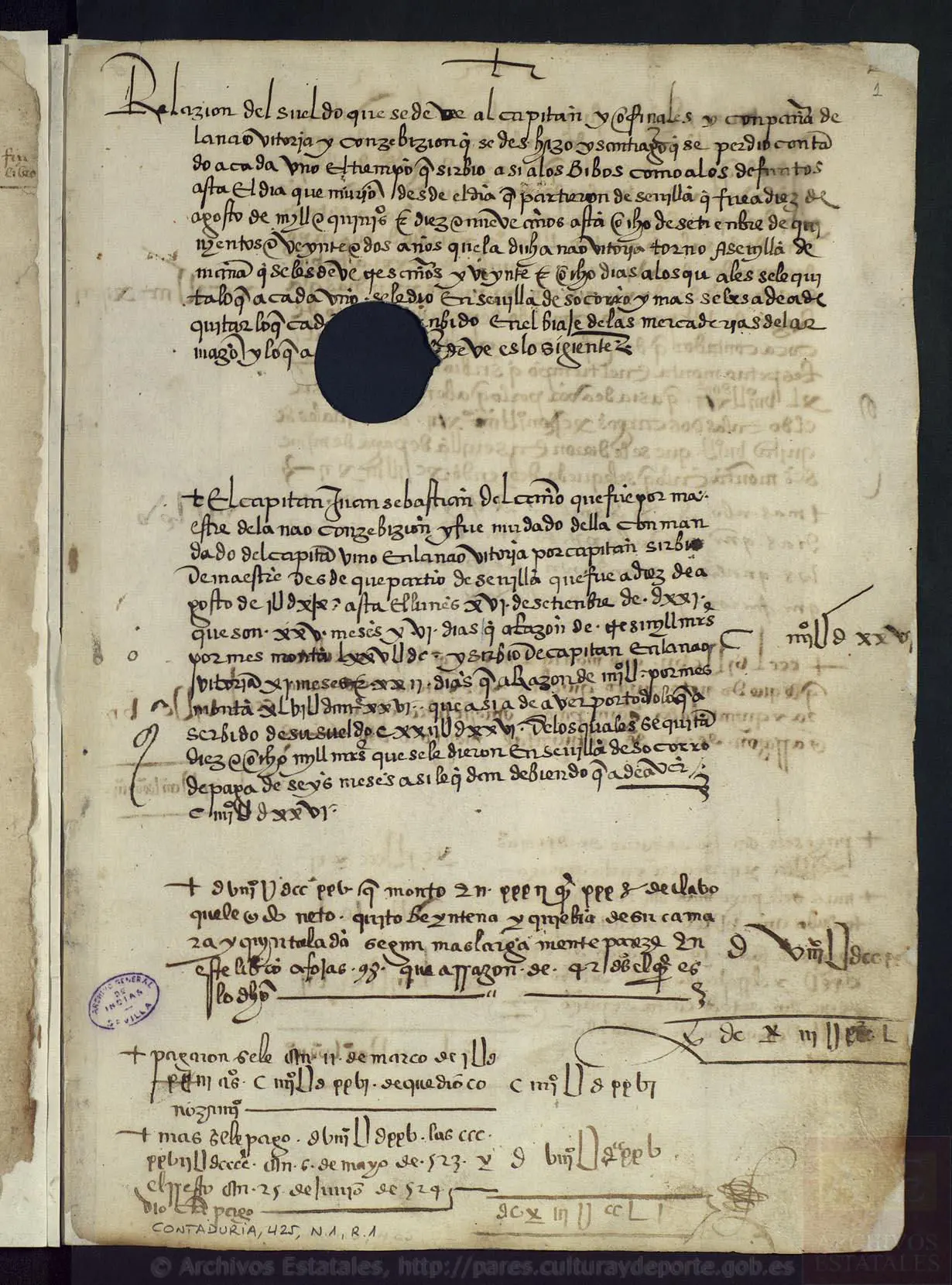

Todas las muestras epigráficas presentes en la botija han sido extraídas de documentos originales y relacionados con la expedición de las especies que acabaría siendo la primera circunnavegación del la Tierra, procedentes del Archivo de Indias de Sevilla.

El archivo fue creado por Carlos III en el siglo XVIII con el objetivo de centralizar en un único lugar la documentación administrativa de los territorios ultramarinos españoles, hasta entonces dispersa en los archivos de Simancas, Cádiz y Sevilla. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987 y actualmente es el mayor archivo existente sobre la actividad de España en América y Filipinas conteniendo información sobre la historia política, social, económica y eclesiástica en aquellos territorios.

La "botija perulera trianera", uno de los recipientes más utilizados a lo largo de la historia en las exportaciones de aceite y vino, y enviado a todos los puntos del planeta durante más de tres siglos, de producción sevillana.

Envejecida con nuestro sistema propio, a base de tierras autóctonas tanto de Sevilla como de Sanlúcar.

Envejecida con nuestro sistema propio, a base de tierras autóctonas tanto de Sevilla como de Sanlúcar.

Debemos mencionar que, entre las botijas, existen varios tipos o subtipos diferentes, que debieron responder a la naturaleza de los productos envasados, razón por la que nosotros hemos reproducido dos subtipos diferentes, una para el vino y otra para el aceite.

Las botijas que usamos en nuestros productos están muy documentadas y han sido registradas tanto en América y Asia en pecios de barcos hundidos y en diferentes edificios, como en Sevilla, ya sea en excavaciones o formando parte de construcciones a modo de loza quebrada, sirviendo como relleno de las bóvedas, para aligerar el peso de las mismas.

Nuestro prototipo es una reproducción de la botija perulera a escala 1:20, siguiendo en todo momento con el rigor histórico en cuanto a modos de producción y tratamientos de la época.

El Real de a ocho, primera divisa utilizada en todas las transacciones a nivel mundial en la época, origen del dólar y de las principales monedas actuales.

Sin duda, uno de los símbolos más característicos de la hegemonía económica comercial española fue el Real de a ocho, acuñado por la monarquía castellana en la Península y en sus colonias.

Sin duda, uno de los símbolos más característicos de la hegemonía económica comercial española fue el Real de a ocho, acuñado por la monarquía castellana en la Península y en sus colonias. Durante más de tres siglos, no solo fue utilizado en las transacciones comerciales con Oriente, Inglaterra y Francia, sino que también fue el principal producto de exportación en zonas como las Antillas, Filipinas, China, Japón, Indochina, Corea, India y los Estrechos malayos.

La reproducción que presentamos fue acuñada en la Casa de la Moneda de Sevilla en algún momento del siglo XVI, aunque desconocemos la fecha exacta.

Durante más de tres siglos, se convirtió en la primera divisa internacional, encontrándose en pecios de barcos hundidos en muchos puntos del planeta y sirviendo de modelo a monedas actuales como los pesos americanos, tael y el Yuan en China, yen en Japón, o el dólar estadounidense.

Como parte de nuestro homenaje a la globalización territorial, económica y comercial protagonizado por la Monarquía Hispánica a partir de últimos años del Siglo XV, hemos elegido como sello de nuestra marca una de las columnas del “Plus Ultra”, emblema de Carlos I, y que ejemplifica perfectamente el momento de expansión que se dio en la época, superándose los antiguos límites del mundo conocido, cuando no había nada más allá de las Columnas de Hércules.